高松市の

噛み合わせ専門歯科

吉本歯科医院の院長

吉本彰夫です。

歯の治療の8割が

過去に治療した歯の再治療

ということを知っていますか?

ほとんどの方は

■虫歯ができた

■かぶせ物や詰め物が取れた

■歯がしみる、痛い

■歯がグラグラする

■噛むと痛い

■歯が折れた、割れた

■歯茎が腫れて痛い、血が出る

といった時に

歯医者さんに駆け込む

のではないでしょうか?

そして

虫歯であれば、

悪いところを削って詰め物やかぶせ物をしてもらい

治療が終われば

「ああ、これでやっと歯が治った」

と思われていらっしゃるのでは

ないでしょうか?

実は、この常識こそが

あなたが

ちかい将来

多くの歯を失ってしまう

大きな原因なのです。

あなたが

歯医者さんに駆け込むこれらの症状ですが

「そもそも

そうなってしまった原因」

をお知りになっていますでしょうか?

もうすでに歯を何本か失ってしまっている場合には、

その時、歯がなくなった原因は

一体何だったのでしょうか?

虫歯

歯周病(歯槽膿漏)

歯が折れた、割れた

の症状は

結果にしか

過ぎません。

そうなってしまった原因が

必ずお口の中にはあるのです。

しかし、

その根本原因を

患者さんご自身が知らないことが

ほとんどです。

それらの病気を引き起こしている

根本的な原因は

①咬み合わせ

(バランスの悪さからくる破壊的な力)

②細菌(清掃不良または細菌感染)

です。

「かみ合わせ」と「細菌」の両方に

原因がある方は

とてもはやく破壊が進みます。

「歯の掃除さえすればいい」では

片手落ちになってしまうのです。

多くの方は歯が悪くなる原因は

「私が歯みがきを毎日きちんとしなかったからだ」

と思い込んでいる方がほとんどです。

本当にそうでしようか?

あなたは過去に治療した部分が

また虫歯になってしまった

という体験がありませんか?

日本中で現在行われている

歯の治療の3分の2は、

過去に治療した部分の再治療なのです。

最初は小さな虫歯だったかも

しれません。

小さな虫歯を削って

小さな詰め物をしていました。

何年かしてその小さな詰め物部分が

虫歯になってしまいました。

小さな詰め物を外し

大きな詰め物に

やりかえをしました。

そしてまた虫歯になった時には

大きな詰め物を外して

虫歯部分を更に大きく削り取り、

今度は削った歯を覆うような

大きなかぶせものをしました。

しかし、

また何年かして

今度はかぶせ物が外れてしまいました。

銀の被せ物がはずれた部分を見てみると

バイキンによってドロドロに溶かされた

歯の根っこが見えてきました。

歯の根っこまで

バイ菌がきてしまった歯の神経を

残すことは大変難しく、

こうなったらもう

「この歯の神経は抜くしかありません」

ということになるのです。

神経を取った歯の強度は10分の1まで

落ちます。

https://www.youtube.com/watch?v=sBNdWQuuU7Y

歯の神経を取るとどうなるの?

動画もご覧下さいね。

歯の神経を取るということは

歯の神経と一緒にある

神経や血管も一緒に取り除く

ということを意味するのです。

血管を取り除くと、

栄養が歯にいかなくなります。

栄養がいかない

神経や血管を取った歯は

少しの力がかかることで

あっけなく折れたり割れたりします。

神経のない歯が折れたり、割れた場合には、

もう歯を抜くしか方法がありません。

多くの日本人は、

このような順番で歯を失い、

そしてもう1本、

また1本とドミノ倒しのように

歯を失っていっています。

そして80歳になった時に、残っている歯は

わずか11本というのが現実なのです。

11本では、

何も噛むことはできません。

入れ歯で苦痛に耐える生活を

過ごすことになってしまうのです。

同じところが

何度も虫歯になるには

必ず再発する原因が

あなたのお口の中にあります。

原因を突き止めることで

無駄な治療をしなくてすみます。

http://www.8181118.com/director/2016/02/post-113.php

原因を取り除かない限り再発を繰り返すのです

無料メール相談やお問い合わせは

こちらまでお送りください。

https://www.8181118.com/contact/

高松市の咬み合わせ専門歯科

吉本歯科医院の吉本彰夫です.

歯の神経を取ったはずなのに痛みが取れない。

治療は終了したと言われたが、どうしても痛みが取れない。

このようなことで吉本歯科医院に駆け込んで下さる患者さんがいらっしゃいます。

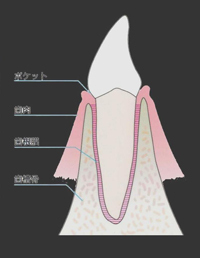

歯の神経の入口は

奥歯の場合

通常3つしかない、と教科書では教えられています。

しかし、実際に私が日々患者さんのお口の中を診せて頂き

根管治療(歯の神経治療)をしていく中では

歯の神経の入口は4つ、5つ目の神経

のある方が

いらっしゃいます。

特に珍しいケースではなく、吉本歯科医院では10人のうち5人の割合で

いらっしゃいます。

歯の神経の入口は3つだと、思い込んでいたら

見えません。

4つ目があるかもしれない、と思っているから

4つ目を見つけることができます。

あると思うから、見つけることができるのです。

4つ目の神経の入口を見つける時に

役に立つのが、マイクロスコープ(手術用顕微鏡)です。

肉眼では見えないものが、マイクロスコープ(手術用顕微鏡)を使うことによって

よく見えます。

痛みを取るという技術に関して考えてみましょう。

歯科治療に置き換えてみます。

普通歯科医師術者から治療しようとする歯を見るとこんな感じです。

肉眼で見た時にはこう見えます。

歯と1円玉を並べてみました。

こんな世界です。

ルーペで見るとこんな世界です。

歯の神経(歯の根)が3つ見えていますね。

例えば字が小さな本を読もうとした時、

字が見えないと読めませんよね。

ですから見えないのでどうしますか?

メガネを掛けますよね。

横に一円玉を置いてみました。

こんなサイズです。

コンタクトレンズを掛けますよね。

車の運転、見えてないと危険ですよね。

普段メガネをつけていらっしゃる方がメガネを外して車の運転、とても危険ですよね。

つまり見えている事に対してしか処置をすること行動を起こすことができません。

もちろん経験であったり、技術であったり、手先が器用であったり、すごく大事なことです。

しかしながら目が見えなくなってきたり、見えていたものが見えない、もしくは今まで見えてなかったものが見えるようになった時、それはまったく違う治療となるのです。

先ほどの続きです。

まず、お口の中をルーペでみると

こんな感じです。

歯の表面がばい菌で溶けてドロドロになっている状態です。

決して珍しいケースではありません。

一部が黒くなって肉に埋もれているため黒い部分を削ると出血してきます。

そのため、先生の診断によってはこの時点で「抜歯」を宣告される場合も少なくありません。

この表面のドロドロした状態をまずはキレイに除去します。

まずここまでの処置が大変です。

黒い部分を削って除去し、まだ使えそうな硬さのある歯質を露出させました。

レーザーを用いて止血しました。

止血させることで、歯の神経の入口を3つ見つけることができました。

レーザーがないと止血が困難です。

歯の周辺部分の赤くなっている歯茎から出血が起こるのですが、レーザー治療により

止血された状態で歯が良く見える状態になっています。

もちろん吉本歯科医院のこの炭酸ガスレーザーは保険では認められていません。

ここまでの処置ができるかどうかだけでも

抜歯か抜かずにすむかの診断が大きく変わってきます。

具体的にお話しましょう。

歯科の治療においては何ミリの世界が治療にとって必要なのか?

吉本彰夫は1ミリ、いやもっと狭い0.1ミリの世界で治療を行っております。

さらに顕微鏡(マイクロスコープ)で精密に見ていくと3つの神経の入口以外に白い点が見つかりました。

しばらくすると横から血が流れ込んできます。血との戦いです。

ここでまたレーザーで止血させます。

その白い点の穴の中に細い針を慎重に入れていきます。

注意深く入れないと細い針ですので折れてしまいます。

針が折れた時点でその歯は「抜歯」となります。

細心の注意を払って行います。

白い点だった穴を針で広げていくと

4本目の歯の神経の入口が見つかりました。

4本目の歯の神経の入口が見つけることができたため

4本目の歯の神経を消毒することができます。

そこにバイ菌がいるから

痛みを感じるのです。

消毒し、菌を殺せば

痛みは消えました。

こういうことが吉本歯科医院では

当たり前に行なわれています。

マイクロスコープという顕微鏡を使えばどうなるんでしょうか?

はっきりと見たいところが見えます。

もし将来もっといい顕微鏡が出てきたら、おそらくもっと今では見えていないものが見えてくるようになるかもしれません。

吉本歯科医院にはそういう設備がすでにあります。

マイクロスコープにもピンからキリまであります。

吉本歯科医院には脳神経外科や眼科手術でおなじみの

ドイツのカール・ツァイス(Carl Zeiss )社製手術用顕微鏡が設置されています。

そしてわたくしどもは常にそういうよく見える世界で治療を行っております。

これが、私達の「あたりまえの基準」です。

歯の神経に関するご相談で、

具体的にどのようなお悩みでお越しになるかご紹介します。

歯医者さんで歯の神経を抜くと言われたが、絶対に抜きたくない。どうにか抜かずに治療できないか?

歯医者さんで歯の神経を抜くと言われたが、絶対に抜きたくない。どうにか抜かずに治療できないか?

歯の神経を抜くと言われましたが、歯の神経を抜くとどうなりますか?

歯の神経を抜くと言われましたが、歯の神経を抜くとどうなりますか?

歯の神経を抜くか抜かないかは歯医者さんによって診断が違うのですか?

歯の神経を抜くか抜かないかは歯医者さんによって診断が違うのですか?

歯の神経を抜くことになったらどんな治療方法になるんですか?

歯の神経を抜くことになったらどんな治療方法になるんですか?

虫歯を削ることで、歯の神経を取らなくてはいけないことはありますか?

虫歯を削ることで、歯の神経を取らなくてはいけないことはありますか?

口の中が虫歯だらけなのですが、歯の神経があるかどうかもわかりません。診てもらえますか?

口の中が虫歯だらけなのですが、歯の神経があるかどうかもわかりません。診てもらえますか?

歯の神経を抜いてはいけないと聞いたことがあるのですが、痛くても抜かないほうがいいのですか?

歯の神経を抜いてはいけないと聞いたことがあるのですが、痛くても抜かないほうがいいのですか?

歯の神経はどうやって取るんですか?

歯の神経はどうやって取るんですか?

歯の神経を取ったのに痛いと感じるのはなぜですか?

歯の神経を取ったのに痛いと感じるのはなぜですか?

歯の神経を抜くメリットとデメリットを教えて下さい。

歯の神経を抜くメリットとデメリットを教えて下さい。

歯の神経、どうしても抜かないといけない場合はどんな状況ですか?

歯の神経、どうしても抜かないといけない場合はどんな状況ですか?

歯の神経が死んでいるかどうかはどうやって調べるのですか?

歯の神経が死んでいるかどうかはどうやって調べるのですか?

歯の神経を取る時は痛みがありますか?

歯の神経を取る時は痛みがありますか?

歯の神経に膿がたまっていると診断されたのですが、抜かないといけないですか?

歯の神経に膿がたまっていると診断されたのですが、抜かないといけないですか?

歯の神経が炎症を起こしているようなのです、抜かずに治療できますか?

歯の神経が炎症を起こしているようなのです、抜かずに治療できますか?

上記のようなお悩みがある場合には、お気軽にお問い合わせ下さい。

https://www.8181118.com/contact/

香川県高松市の

噛み合わせ専門歯科医院

吉本歯科医院の吉本彰夫です。

大変よくいただくご相談です。

☑甘いものを食べると歯がしみる

☑つめたい水を飲むと歯がしみる

☑熱いものを飲むと歯がしみる

原因は何なのでしょうか?

というご相談です。

考えられる原因をお伝えします。

①くさび状欠損(WSD)

https://www.8181118.com/director/2017/01/wsd.php

それは虫歯ではなく、くさび状欠損です

②歯周病(歯槽膿漏)

https://www.8181118.com/director/2016/12/post-165.php

歯周病の診断で最も重要なこと

③噛み合わせ異常による咬合ストレス

https://www.8181118.com/director/2016/02/post-113.php

④親知らずを抜かずに放置しておいたことにより健康な歯並びを圧迫している

https://www.8181118.com/oyashirazu/

まずは、歯がしみる原因を

きちんとお知りになり

原因に対する治療を行なう必要があります。

歯がしみる

ということは

その歯はまだ生きている

その歯の神経は生きている

という証拠でもあります。

原因によっては

歯がしみていたのに、ある時から全く痛みを感じなくなった

ということが、あります。

歯がしみていたのが

全然しみなくなったから

もう治ったのかと思っていたという方も

いらっしゃいます。

しかし

いざお口の中を詳しく診させて頂くと

「しみていたのに痛みを感じなくなった」のは

歯の神経が死んでしまっていた

ということもあります。

お口の中のこと

特に歯の神経については

患者さんご自身が鏡を見て

判断できるようなものではないため

違和感があっても放置され続けます。

特に歯の神経治療に関しては

患者さんご自身でも、

ご自分の歯の神経が

今、生きているのか?

死んでいるのか?

死にかけているのか?

それとももう死んで腐っている状態なのか?

そもそも、歯の神経を昔に取り除いている状態なのか?

ご存知ない方がほとんどです。

ではそもそも

歯の神経が死んでしまう

って一体どういう状態をさすのでしょう?

たとえば

歯に食べ残しがあったとします。

歯と歯の隙間や

奥歯と奥歯の間に

食べかすがごっそり詰まっている

ということは

誰にだってあることです。

しかし長い間

食べかすが詰まったままだと

食べかすが詰まった部分に

虫歯菌が繁殖していきます。

そうすると

歯の表面が一層溶けていきます。

この段階になると

歯がしみるようになります。

そこで

「ま、いいか、我慢するか」

「前にも歯がしみたことがあったけど

ほっといたら治ったから、ほうっておこう」

と

歯がしみていた状態を放置すると

さらにさらに穴が開いていきます。

歯が溶けて

穴が開いていきます。

イメージしてみてくださいね。

バケツに水が入っていると思って下さい。

バケツに小さなキズがあったとしも

大した問題は起こりません。

しかし

どんどんどんどん

バケツにキズが付くと

穴が開いていきます。

そうすると中に入っている水が

溢れ出します。

これが

穴が

歯の神経・血管に到達した状態

だと思って下さい。

そこには防ぐことの出来ない穴が

開いてしまうのです。

堤防が決壊した

川の状態です。

こうなるともうバイ菌が入り放題です。

大事に大事に

硬い壁、

エナメル質、

歯の壁、

象牙質で覆われていた

歯の神経や血管が露出してしまうのです。

バイ菌にとって

神経や血管・血液は重要な栄養素なのです。

とっても美味しい大好物なのです。

もちろん

人間の体はバイ菌が入ってきた時には、

そのバイ菌に対して戦おうという免疫という防御機構があります。

しかしながら余りにバイ菌の量が多いと

その防御機構で食い止めることはできなくなるのです。

ですのでバイ菌は

どんどんどんどん増殖を続けていきます。

最初は歯の表面だけだったのが、

歯の神経・血管にまで到達することで

バイ菌は一気に

歯の神経・血管をやっつけていきます。

最初は

歯がしみたり

痛んだり

ズキズキ

ということが起こっていくのですが、

それはバイ菌と戦っている証拠でもあるのです。

歯がしみるのは

神経が生きている証拠です。

このばい菌との戦いに負けると

痛みを感じなくなっていくのです。

よく歯を治療せずにほったらかしにしていたら、

「歯がボロボロと欠けていった」

「痛みが和らいだ」

「痛みが止まった」

ということが、あります。

歯が痛い時に

痛み止めの薬を飲むという行為は、

ばい菌と戦っているんだということを

脳に知らせようとしているを

警告を無視しろというものです。

これが痛み止めの薬の仕事なのです。

特に昨今、

以前であれば病院から処方箋がないと

薬局から出せないような強い痛み止めの薬が

日常的に薬局で買うことができるようなりました。

なので

一般の方が誰でも簡単に

強い薬を手に入れることができています。

その影響もあってか

虫歯が本当に進んでしまってから来られる方が

増えているようにも思います。

さらには、

バイ菌が繁殖し、

鼻の部屋まで突き抜けていたり

歯を支える骨まで溶かしているケースも少なくありません。

年齢がお若くても関係ありません。

実際にまだ30歳の若さでも

歯を支える骨がかなり溶けてしまっている方は

いくらでもいらっしゃいます。

歯がしみるなあ

ってことを放置し

「痛み止めの薬」でその場限りの

痛みを止めを繰り返してきた方は

すでに

歯の神経が死んでしまっている

ことが、多いのです。

もちろん

私も現代に生きる日本人として

毎日忙しいことは十分承知しております。

歯がしみるくらいで

歯医者に行ってる時間の余裕なんてない

と思われるお気持ちも

痛いほど、わかります。

でも痛いのは困るから

とりあえず

痛み止めの薬でその場をしのいでおこう

とお薬を飲んでしまう

お気持ちは

よく、わかるのです。

しかし

歯は自然に治りません。

風邪のように

日にち薬で栄養を取って寝たら治る

というものでは、ないのです。

残念ながら

どんどん悪い状況になっていきます。

そしてとうとう

歯の神経や血管が死んでしまった時には、

逆にまったく痛みを感じなくなってしまう

のです。

バイ菌の勝利です。

戦いに勝利した

バイ菌達はそこからどうすると

思いますか?

さらにさらに

歯の奥へ奥へ侵入して行きます。

そして

歯の根っこを越えて、

根っこ周囲にある骨や歯茎を溶かしていくのです。

自覚症状のないまま

歯を支えていた骨を

どんどん溶かしていくのです。

歯の神経が死んでしまったとしても

ばい菌に殺された神経の死骸を

除去してやらないと

バイ菌はずっと生きているんです。

歯の神経を殺しただけなく

今度は骨や歯茎さえも

侵食していくのです。

バイ菌の住処である歯の根っこ(根管)の中を

早く掃除してあげないと

どんどんどんどんバイ菌は奥へ奥へと入っていきます。

歯の神経を取る治療というのは

読んで字のごとく

歯の神経を取る治療だ

と思われている方が多いのです。

しかし

実はそうではないのです。

すでに死んでしまった歯の神経の死骸を

きちんと除去し

歯の根管の中をきれいに消毒する

ということを

意味するのです。

ばい菌に侵され

死んでしまった歯の神経は

生ゴミが腐敗している状態と同じです。

腐敗しているので

におうと

臭いです。

とても、臭いのです。

発酵食品を思い浮かべて下さい。

発酵がすすむと

膨らんできますよね。

つまり

腐っていくとガスを出すのです。

ガスが出ると

圧力が高まります。

そうすると歯の神経は死んではいるんだけれども、

周りの骨や歯茎が溶かされることにより

顔が腫れてくるような方までいらっしゃいます。

すでに

歯の神経の治療で神経を取ってしまった方でも

バイ菌に侵された場合には

いきなりこの状態にまでなってしまうこともあります。

顔が腫れてしまっているような場合には

一刻もはやく歯の根っこの中の

バイ菌を減らしてあげる

ということが必要です。

また

歯を支えている骨を溶かしたバイ菌達は

最後はどこへ行くのでしょうか?

実は

歯の神経というのは脳と繋がっているのです。

例えば指先を考えて下さい。

指先の神経は指先だけでしょうか?

違いますね。

指先は脳から繋がった神経

なのです。

神経の一部に過ぎないのです。

つまり

バイ菌は歯の中の神経だけを死なせるわけではなく、

歯の外の周囲の骨や歯茎の神経も殺して行きます。

そして骨を溶かしていくのです。

そしてとうとうその奥には太い神経・血管が控えているのです。

そこにたどり着いたバイ菌はどうなるんでしょう。

一気に全身を巡って行ってしまうのです。

心筋梗塞

聞かれたことありますでしょうか?

心臓の血管が物が詰まり

血が流れにくくなってしまった状態です。

よく動脈硬化や全身糖尿病などが大きく取り沙汰されていますが、

血管に詰まっているのは何だろう?

と研究した先生がいらっしゃいました。

血管に詰まっている物の中に

いくつもの

口の中の歯周病菌、バイ菌が

見つかっているのです。

つまり

口の中にいたバイ菌が

心臓の中で発見されたり、

誤嚥性肺炎といって肺炎の中で

肺炎球菌といっしょに肺炎を起こしていたり、

口の中だけに留まらず

全身にまで影響を及ぼしているのです。

ですから歯の神経の治療をした方が良いのか、

しない方が良いのかと単純に考えたならば

神経の治療は神経が生きているのであれば

残せる方向で治療してもいいと思います。

しかし

もうすでに痛みもなく

歯の神経も死んでしまい

歯の神経の死骸が悪さをしている場合には

一刻もはやく治療を行なわないと

全身に対して影響を及ぼします。

また上の歯の場合には

歯の根の奥には

鼻の部屋があります。

鼻の部屋に

バイ菌が侵入していってしまうのです。

口から食べたものが

鼻から出てきて困る

という患者さんも

実際にはいらっしゃいます。

ただ単に歯や口だけの問題ではなくなり、

鼻の手術を含めた処置が必要になったりもするのです。

水の入ったバケツに穴が開いた場合には

水が流れ出ます。

どんどん流れ出ます。

決して歯の1本を最終的に抜けば済む

という問題ではなくなることもあるのです。

歯の神経を取ることひとつをとっても

知らないではすまされない重要なことが

あります。

どうぞ先に知って下さいね。

https://www.8181118.com/menu/02info.php

吉本歯科医院の見える世界での虫歯治療、歯の神経治療はこちら

☑甘いもので歯がみる

☑熱いものが歯がしみる

☑冷たいもので歯がしみる

☑歯がしみていたのに、急にしみるのがとまった

☑歯が痛かったのに、急に歯の痛みがおさまった

このような症状の方は

お気軽にご相談下さいね。

https://www.8181118.com/movie/movie3.php

歯の神経を取るとどうなるの?

香川県高松市の

噛み合わせ専門歯科医院

吉本歯科医院の吉本彰夫です。

歯が痛い時

とりあえず

ロキソニンなど痛み止めの薬を飲んで

しのいでいました。

仕事が忙しいので

もう何年も痛み止めの薬で

しのいでいました

とう方は多いかと思います。

痛み止めの薬を飲んで

歯の痛みをしのいでいる危険性を

お伝えします。

歯の神経が死んでいるといわれた

歯の神経を取らないといけないと言われた

歯の神経が死にそうだといわれた

歯の神経が痛む

上記のようなお悩みを抱えて

患者さんが吉本歯科医院にはお越しになられます。

特に歯の神経治療に関しては

患者さんご自身でも、

ご自分の歯の神経が

今でも生きているのか?

死んでいるのか?

死にかけているのか?

それとももう死んで腐っている状態なのか?

そもそも、歯の神経を昔に取り除いている状態なのか?

ご存知ない方がほとんどです。

ではそもそも

歯の神経が死んでしまう

って一体どういう状態をさすのでしょう?

たとえば

歯に食べ残しが

あったとします。

歯と歯の隙間や

奥歯と奥歯の間に

食べかすが

ごっそり詰まっている

誰にだってあることです。

じつは長い間

食べかすが詰まったままだと

食べかすが詰まった部分に

虫歯菌が繁殖していきます。

そうすると

歯の表面が

一層溶けてしまうのです。

この段階になると

歯がしみる

ということが

起こります。

そこで

「ま、いいか、我慢するか」

「前にも歯がしみたことがあったけど

ほっといたら治ったから、ほうっておこう」

と

歯がしみていた状態を放置すると

さらにさらに

穴が開いてきます。

歯が溶けて

穴が開いていきます。

イメージしてみてくださいね。

バケツに水が

入っている

と思って下さい。

バケツに

小さなキズがあったとしも

大した問題は起こりません。

しかし

どんどんどんどん

バケツにキズが付くと

穴が開いていきます。

そうすると中に入っている水が

溢れ出します。

これが

穴が

歯の神経・血管に達した状態

だと思って下さい。

そこには

塞ぐことのできない穴が

開いてしまうのです。

堤防が決壊した

川の状態です。

こうなるともう

ばい菌が入り放題

です。

大事に大事に

硬い壁、

エナメル質、

歯の壁、

象牙質で覆われていた

歯の神経や血管が

露出してしまう

ということが起こります。

バイ菌にとって

神経や血管や血液は

重要な栄養素です。

とっても美味しい

大好物なのです。

もちろん

人間の体はバイ菌が入ってきた時には、

そのバイ菌に対して戦おうという

免疫という防御機能

があります。

しかしながら余りに

バイ菌の量が多いと

その防御機構で

食い止ることはできなくなるのです。

ですのでバイ菌は

どんどんどんどん

増殖を続けていきます。

最初は歯の表面だけだったのが、

歯の神経・血管にまで到達することで

バイ菌は一気に

歯の神経・血管をやっつけて

いきます。

最初は

歯がしみたり

痛んだり

ズキズキ

ということが起こっていくのですが、

それはバイ菌と戦っている証拠

でもあるのです。

歯がしみるのは

歯の神経が生きている証拠

です。

このばい菌との戦いに負けると

痛みを

感じなくなる

のです。

よく歯を治療せずにほったらかしにしていたら、

「歯がボロボロと欠けていった」

「痛みが和らいだ」

「痛みが止まった」

ということが、あります。

歯が痛い時に

痛み止めの薬を飲む

という行為は、

ばい菌と戦っているんだということを

脳に知らせようとしている

警告を無視しなさいというものです。

これが痛み止めの薬の

仕事なのです。

特に昨今、

以前であれば病院から処方箋がないと

薬局から出せないような強い痛み止めの薬が

日常的に薬局で買うことができるようなりました。

なので

一般の方が誰でも簡単に

強い薬を手に入れることができています。

その影響もあってか

虫歯が本当に進行してから

重度になってから

歯医者に来られる方が増えています。

さらには、

バイ菌が繁殖し、

鼻の部屋まで突き抜けていたり

歯を支える骨まで溶かしている

ケースも少なくありません。

年齢がお若くても

関係ありません。

実際にまだ30歳の若さでも

歯を支える骨がかなり溶けてしまっている方は

いくらでもいらっしゃいます。

歯がしみるなあ

ってことを放置し

「痛み止めの薬」でその場限りの

痛みを止めを繰り返してきた方は

すでに

歯の神経が死んでしまっている

ことが、多いのです。

もちろん

私も現代に生きる日本人として

毎日忙しいことは十分承知しております。

歯がしみるくらいで歯医者に行っている時間の余裕はない

というお気持ちも

よくわかります。

でも痛いのは困るから

とりあえず

痛み止めの薬でその場をしのいでおこう

とお薬を飲んでしまう

お気持ちは

よく、わかるのです。

しかし

歯は自然に治りません。

風邪のように

日にち薬で栄養を取って寝たら治る

というものでは、ないのです。

残念ながら

どんどん悪い状況になっていきます。

そしてとうとう

歯の神経や血管が死んでしまった時には、

逆にまったく痛みを感じなくなってしまうのです。

ばい菌の勝利

です。

戦いに勝利した

バイ菌達はそこからどうすると

思いますか?

さらにさらに

歯の奥へ奥へ侵入して行きます。

そして

歯の根っこを越えて、

根っこ周囲にある

骨や歯茎を溶かしていくのです。

自覚症状のないまま

歯を支えていた骨を

どんどん溶かしていくのです。

歯の神経が死んでしまったとしても

ばい菌に殺された

歯の神経の死骸を

除去してやらないと

バイ菌はずっと生きているんです。

歯の神経を殺しただけなく

今度は骨や歯茎さえも

侵食していくのです。

バイ菌の住処である歯の根っこ(根管)の中を

早く掃除してあげないと

どんどんどんどんバイ菌は

奥へ奥へと入っていきます。

歯の神経を取る治療というのは

読んで字のごとく

歯の神経を取る治療だ

と思われている方が多いのです。

しかし

実はそうではない

のです。

すでに死んでしまった歯の神経の死骸を

きちんと除去し

歯の根管の中をきれいに

消毒する

ということを意味します。

ばい菌に侵され

死んでしまった歯の神経は

生ごみが腐敗している状態

とまったく同じです。

腐敗しているので

におうと

臭いです。

とても

臭い

のです。

発酵食品を思い浮かべて下さい。

発酵がすすむと

膨らんできますよね?

つまり腐っていくと

ガスを出す

のです。

ガスが出ると

圧力が高まります。

そうすると歯の神経は死んではいるんだけれども、

周りの骨や歯茎が溶かされることにより

顔が腫れてくる方も

いらっしゃいます。

すでに

歯の神経の治療で神経を取ってしまった方でも

バイ菌に侵された場合には

いきなりこの状態にまでなってしまうこともあります。

顔が腫れてしまっているような場合には

一刻もはやく歯の根っこの中を

ばい菌を減らすということが

必要です。

また

歯を支えている骨を溶かしたバイ菌達は

最後はどこへ行くのでしょうか?

実は

歯の神経というのは

脳と繋がっている

のです。

例えば指先を

考えて下さい。

指先の神経は

指先だけでしょうか?

違いますね。

指先は脳から繋がった神経

なのです。

神経の一部に過ぎないのです。

つまり

バイ菌は歯の中の神経だけを死なせるわけではなく、

歯の外の周囲の骨や

歯茎の神経さえも

殺していくのです。

そして骨を

溶かしていくのです。

そしてとうとうその奥には

太い神経・血管が控えているのです。

そこにたどり着いたバイ菌は

どうなるんでしょう。

一気に全身を

巡ってしまう

のです。

心筋梗塞

聞かれたことありますでしょうか?

心臓の血管が物が詰まり

血が流れにくくなってしまった状態です。

よく動脈硬化や全身糖尿病などが

大きく取り沙汰されていますが、

血管に詰まっているのは

何だろう?

と研究した先生が

いたんですね。

血管に詰まっているものの中に

いくつもの

口の中にある歯周病菌、ばい菌が

見つかったのです。

つまり、

口の中にいたバイ菌が

心臓の中で発見されたり、

誤嚥性性肺炎といって

肺炎の中で肺炎球菌といっしょに肺炎を起こしていたり、

口の中だけに留まらず

全身にまで影響を及ぼしているのです。

ですから歯の神経の治療をした方が良いのか、

しない方が良いのかと単純に考えたならば

神経の治療は神経が生きているのであれば

残せる方向で治療してもいいと思います。

しかし

もうすでに痛みもなく

歯の神経も死んでしまい

歯の神経の死骸が悪さをしている場合には

一刻もはやく治療を行なわないと

全身に対して影響を及ぼします。

また上の歯の場合には

歯の根の奥には

鼻の部屋があります。

鼻の部屋にばい菌が

侵入してしまうのです。

口から食べたものが

鼻から出てきて困る

という患者さんも

実際にはいらっしゃいます。

ただ単に歯や口だけの問題ではなくなり、

鼻の手術を含めた処置が

必要になったりもするのです。

水の入ったバケツに穴が開いた場合には

水が流れ出ます。

どんどん流れ出ます。

決して歯の1本を最終的に抜けば済む

という問題ではなくなることもあるのです。

歯の神経を取ることひとつをとっても

知らないではすまされない重要なことが

あります。

どうぞ先に知って下さいね。

https://www.8181118.com/menu/02info.php

吉本歯科医院の見える世界での虫歯治療、歯の神経治療はこちら

原因を突き止めることで

無駄な治療をしなくてすみます。

http://www.8181118.com/director/2016/02/post-113.php

原因を取り除かない限り再発を繰り返すのです

専門が変われば診断が変わります。

吉本歯科医院には、歯を削らない治療を求めて受診される方が